《自然·材料》刊發西安交大科研團隊新突破

時間:2023-04-21 10:08:54 閱讀量:2390

金屬材料強度國家重點實驗室在氫脆研究中取得新進展

氫元素不僅以氫氣和硫化氫廣泛存在于能源和石化行業中,也以液態水和水蒸氣的形式在地球表面無處不在。由于氫的原子半徑極小,很容易進入到材料內部導致材料塑性降低和延遲開裂,導致所謂的氫脆。氫脆具有易發生、難預防的特點,一旦發生往往造成重大安全事故,因而是交通、能源、石化等多個行業共同關注的材料安全難題。鋼鐵是用途最廣、用量最大,氫脆問題也最為顯著的金屬結構材料。對氫脆內在機理的準確認知是建立氫脆預測模型和材料抗氫脆設計的基礎。盡管目前所提出的氫脆機理很多,但都僅能對部分氫脆現象給予合理的解釋,這表明氫脆復雜表象背后的基本物理機理仍沒有被揭示,而其中最關鍵的問題就是塑性載體位錯(在鋼鐵材料的塑性變形中,螺位錯起主導作用)和氫之間的相互作用機理。隨著技術的進步,在過去的幾十年間,學者們進行了大量關于氫對位錯運動行為影響的研究,但都未能實現在單個位錯水平上對氫和位錯的交互作用進行定量的測試。

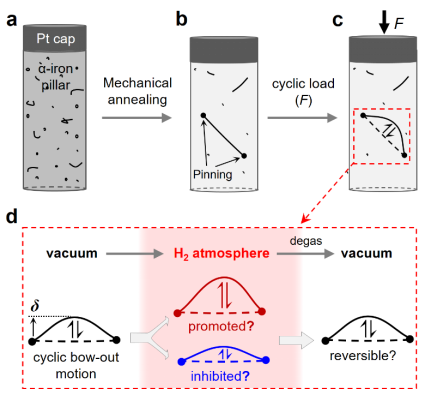

針對上述難題,西安交通大學金屬材料強度國家重點實驗室的研究人員選取單晶純鐵作為模型材料,設計了一種完全定量的原位環境透射電鏡納米力學測試方法,首次實現了在單個位錯水平上對氫和位錯的交互作用進行定量的測試。實驗結果用直觀詳實的證據證明了氫會促進純鐵中位錯的運動;同時還發現循環加載/卸載可促進氫從材料氫陷阱中脫附,使位錯恢復無氫時的行為。這些在單個位錯尺度上的定量測試結果將為氫脆機理建模提供堅實的實驗基礎,為抗氫脆材料的設計提供方法論的指導。相關成果以“Quantitative tests revealing hydrogen enhanced dislocation motion in α-iron”為題發表在最新一期的《自然·材料》雜志上。

圖1 研究氫對位錯運動影響的實驗方案示意圖

西安交通大學的解德剛副教授和單智偉教授為該論文的共同通訊作者,西安交大博士生黃龍超和上海交通大學陳登科副教授為論文共同第一作者。參與該工作的還有西安交通大學的馬恩教授、李蘇植教授,麻省理工李巨教授、張寅博士,佐治亞理工大學朱廷教授和德國馬克斯-普朗克研究所Dierk Raabe教授。該研究得到了國家自然科學基金委、陜西省博士后科學基金及上海浦江人才計劃等項目的支持。

近年來,金屬材料強度國家重點實驗室在金屬材料氫脆及氫損傷機理研究上取得了一系列進展,詳見:Nat Mater 14, 899-903 (2015);Nature Communications 7, 13341 (2016);Nature Communications 8, 14564 (2017);Corrosion Science 183, 109307 (2021)。

論文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41563-023-01537-w

來源:交大新聞網

蘇公網安備32059002006491號

蘇公網安備32059002006491號